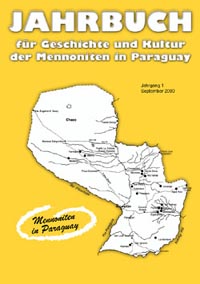

Begleitwort zu dieser Nummer

Die in den

Chaco eingewanderten Mennoniten waren ein Agrarvolk. Die bäuerliche Lebensweise war nicht notwendig ein Bestandteil ihres Glaubens, aber es war über Generationen eindeutig die bevorzugte Lebensweise geworden. Das Leben auf dem Land und vom Land hatte schon in Preußen, zu einer Denkweise geführt, in der Land und Existenzmöglichkeit als synonym angesehen wurden. Die Militiarisierung Preußens führte zu Konflikten mit den pazifistischen Mennoniten, wodurch ihnen die damaligen Fürsten das Recht auf Ausdehnung ihres Landbesitzes absprachen. Dass dies eine empfindliche Sanktion war, die den Lebensnerv eines Agrarvolkes treffen musste, war allen klar und war von den Herrschern wohl auch so beabsichtigt.

War die Ausdehnung des Landbesitzes in Preußen zuallererst durch das natürliche zahlenmäßige Wachstum der Dörfer bedingt, so kam in Russland während des 19. Jh. das auf Expansion gerichtete, unternehmerische Element dazu. Johann Cornies gilt als die Person welche die technische Revolution und neue Formen der Marktwirtschaft und des Unternehmertums in die mennonitische

Kultur einpflanzte. Von da an gehörte es zum guten Ton, zum gesellschaftlichen Ansehen des tüchtigen Bauern und zu den Erwartungen einer neuen Marktwirtschaft, dass der

Landbesitz nach Möglichkeit ausgedehnt werden musste um die Produktivität zu erhöhen.

Viel Land, gutes Land, wurde für uns Russlandmennoniten zu einem äußerst wichtigen Begriff. Die Werbung um deutsche Bauern vom Fürsten Potemkin und Katharina der Großen, hatte den Eindruck gegeben dass Südrussland nur spärlich besiedelt sei, dass somit viel Land zur Verfügung stehe. Es stellte sich aber bald heraus, dass dem nicht so war. Es war sogar ziemlich dicht besiedeltes Land. Die Ausdehnungsmöglichkeiten waren schon für die ersten Tochterkolonien kompliziert; oft konnte Land überhaupt nur gepachtet werden. Als viele Mennoniten im 19. Jh. nach Kanada zogen, hofften sie auf den weiten Prärien genügend Land zu finden und mussten feststellen dass die ihnen zugewiesenen Landstriche am Red River nicht menschenleer waren. Gruppen eines Stammes von Einheimischen lebten dort. Und selbst im „gänzlich unbewohnten

Chaco" den H. S. Bender in seiner berühmt gewordenen Rede von 1930 anpries, waren Menschen da, Ureinwohner, die dieses Land seit Jahrhunderten ihre Heimat nannten. Sie waren zwar bereit, diese mit den Neuankömmlingen zu teilen, nicht jedoch, sie abzutreten.

Wenn man mennonitische Blätter oder auch historische und theologische Fachjournale durchgeht, muss es auffallen dass die Thematik von

Landbesitz und -nutzung zwar wiederholt zur Sprache kommt aber selten eingehender behandelt wird. Dabei lässt sich nicht übersehen dass es, wo das Denken einer Gemeinschaft noch nicht ganz säkularisiert ist, auch zu einer theologischen und ethischen Frage werden muss. Im Alten Testament war dies jedenfalls eine ganz zentrale Frage.

Bei uns in

Paraguay hat es in den letzten zwei Jahrzehnten eine ziemlich starke Bewusstmachung in Sachen

Umweltschutz und Formen der Landnutzung gegeben.

Landbesitz und das

Zusammenleben mit andern Kulturen ist Bestandteil dieser Frage, die sich nicht auf Dauer an den Rand der Diskussion schieben lässt.

Die gegenwärtige Ausgabe des Jahrbuches war als eine orientierende Bestandsaufnahme zu diesem Thema gedacht, und als Ermutigung zum Weiterdenken. Nicht alle zugesagten Beiträge kamen ein, so dass das Ziel nur unvollkommen erreicht werden konnte.

Die im kulturellen Teil gesammelten Erzählungen, Berichte und Reisebeschreibungen, bieten Einblick in den Prozess der Erschließung des

Chaco während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dass verschiedene Interessen und Gruppen mit beteiligt waren in diesem Prozess, wird ersichtlich. Als wesentlicher Faktor muss auch noch der

Chacokrieg erwähnt werden, der die Öffnung dieses Gebietes stark beschleunigte.

Allen Schreibern sei an dieser Stelle gedankt. In der Hoffnung dass die hier gesammelten Beiträge zur weiteren Forschung beitragen werden, empfehlen wir auch dies Jahrbuch 2003 allen geschätzten Lesern.

Gundolf Niebuhr

Agronom Robert Unruh

im Gespräch mit einem Bauern auf

Yalve Sanga,

ca. 1965

Vorträge

Das Dorf und die mennonitische Gemeinschaft

Peter P. Klassen

1. Einleitung

„Das Dorf im Abendgrauen" heißt eine Sammlung von Gedichten des mennonitischen Dichters Fritz Senn, herausgegeben vom Verein zur Pflege der deutschen Sprache in Winnipeg, Kanada, 1974. Hier eines seiner Gedichte:

An jedem Abend An jedem Abend naht das Bild:

Das Dorf im Abendgrauen,

Drauf starren dann gerührt und mild,

Die Bauern mit buschigen Brauen.

Trogwagen mit dem Wasserfass

Im Mondschein auf dem Hof zu sehn,

Den Bauern werden die Augen nass,

sie möchten nach Hause gehen!

Die Grillen geigen die ganze Nacht,

Die Knechte singen Heimwehlieder,

Akazien blühen in voller Pracht

Und Frösche quaken hin und wieder!

So lebt sie in unserer Erinnerung fort,

Urwüchsige Steppe, mondbeschienen,

Mit friedlichen Dörfern hier und dort,

Und fleißigen Bauern mit ernsten Mienen.

Und mögen sie drohen böse und wild,

Die Wetterwolken sich türmen und brauen,

In ihrem Herzen ruht es mild,

Das Dorf im Abendgrauen!

(2)

Es ist eine große Sehnsucht nach etwas Verlorenem, die aus diesem Gedicht und auch aus manchen der andern spricht, und die Sehnsucht hat sicher manches an Romantik und Idealisierung geschaffen. Wie vielen der aus Russland Geflüchteten oder Ausgewanderten ist es so ergangen, und wir können diese Erscheinung sicher auch schon bei uns in

Paraguay feststellen.

Ich traf den Schriftsteller Arnold Dyck einige Jahre vor seinem Tod in Deutschland. Er war aus Kanada zu seiner Tochter Hedi Knoop nach Deutschland gezogen. „Es gibt so viel Schönes in der Welt, in Kanada und hier in Deutschland", sagte er, „doch nichts ist schöner als ein mennonitisches Dorf in Russland im Mondenschein."

Auch meine eigenen Erinnerungen tragen bereits romantischen Charakter. Unsere

Familie kam bei der Gründung der

Kolonie Fernheim in das Dorf Rosenort mit 28 Wirtschaften. Die großen Familien hatten viele Kinder und Jugendliche. Die strohgedeckte Schule war also immer mit Schülern gefüllt. Hier fanden auch die wöchentlichen Jugendstunden und die Übstunden eines großen Sängerchores statt. Die häufigen Hochzeiten waren Dorffeste, nach allen Formen und Regeln vorbereitet und ausführlich in der Gesellschaft kommentiert, mit der Vorhersage von Glück oder Leid. Die Jugend spielte auf den Polterabenden Schlüsselbund. „Hell glänzt des Mondes Licht am Himmel droben, und in der Ferne donnern Kanonen. . .", sang sie. (Im nahen Toledo donnerten sie während des Chacokrieges tatsächlich). Es waren die Küchen- oder Bänkellieder, die die wandernden Mennoniten aus Russland und dorthin wohl schon aus Preußen mitgebracht hatten.

Die Begräbnisse versetzten das ganze Dorf in Trauer. „Uj, min Schneppeldoak,"

(3) sagte Justin, unsere große Pflegeschwester, ehe sie zum Begräbnis ging. Sie wusste, dass sehr geweint werden würde, und das war die herzliche Teilnahme am Leid der andern. Wenn der Sängerchor dann das traurige Begräbnislied „Fallende Blätter" sang, blieb kein Auge trocken.

Auch das geistliche Leben erhielt Dorfgepräge. Es war damals für den Einzelnen wohl stärker bestimmend als die Gemeindezugehörigkeit, denn die Glieder der drei Gemeinden waren verstreut auf die ganze

Kolonie, ein Beschluss in Deutschland vor der Auswanderung, wie weiter unten erklärt. Im Dorf waren alle drei Gemeinden vertreten, und man wusste kaum, wer zu welcher

Gemeinde gehörte. Der moralische Druck auf den Sünder aber war im Dorf wahrscheinlich größer als der von der nicht präsenten

Gemeinde her.

Die Schule war groß genug für die sonntäglichen Gottesdienste, und sie war immer voll besetzt. Die

Prediger des Dorfes von den verschiedenen Gemeinden predigten reihum. Die Sonntagsschule am Nachmittag war für alle Kinder Selbstverständlichkeit, wenn auch nicht gerade eine sehr beliebte Unterbrechung des sonntäglichen Badens auf dem Wasserkamp, bei uns Kuta genannt, am Nachmittag.

Das von Russland her mitgebrachte und hier gepflegte Brauchtum schloss neben Hochzeit und Begräbnis auch das

Schweineschlachten, das

Scharwerk und einiges mehr ein. Alles förderte das Gemeinschaftsleben im Dorf und schloss auch Auseinandersetzung, Streit und Klatsch mit ein.

Das Dorfbewusstsein war so ausgeprägt, dass man dem „Butendarpa" mit Vorbehalt und Misstrauen begegnen konnte. Kam ein junger Mann aus einem andern Dorf, um hier ein Mädchen zu suchen und zu heiraten, war er womöglich den Schikanen der Dorfjungen ausgesetzt, und man forderte von ihm eine Zahlung, „Magritsch" genannt.

Daneben entwickelte sich aber auch eine gehobenere Dorfkultur, von der Schule, dem Sängerchor und Musikgruppen wie auch von der Jugendgruppe gepflegt. Alle Veranstaltungen, oft mit großem Eifer vorbereitet, waren sehr dorfeigen; denn bis zum nächsten Dorf waren es immerhin sieben Kilometer, für

Ochsenwagen eine weite Strecke.

Keine Frage, dass so ein geschlossenes Dorfmilieu sehr stark prägend auf die Entwicklung eines jungen Menschen wirkte, wohltuend insgesamt, würde ich sagen. Allerdings gab es auch den Dorftrottel, den Außenseiter oder den Lehrer in allzu gehobener Stellung, auf denen dann der Druck der kleinen Gesellschaft erbarmungslos lasten konnte. Der Gesellschaftsdruck konnte gelegentlich so stark werden, dass Einzelne es vorzogen, das Dorf zu verlassen.

Ein weiteres Erlebnis der Dorfgemeinschaft waren für mich die ersten fünf Jahre meiner Lehrerpraxis in dem Dorf Orloff. Von der pädagogischen Erfahrung her sind diese Jahre später nie übertroffen worden. Hingabe und pädagogischer Bezug von meiner Seite, Liebe und zum Teil Verehrung von Seiten der Schüler vereinigten sich mit einem Eingebundensein in eine wenn auch nicht gerade harmonische so doch integere Dorfgemeinschaft. Auch hier waren die damals kinderreichen Familien in der Lage, die Schülerzahl ständig auf etwa 25 zu halten. Die drei bis vier Schuljahre in einem Klassenraum, beim Eintreffen der

Flüchtlinge 1947 waren es sogar sechs, belebten die didaktische Flexibilität. Die Schule als kultureller Mittelpunkt eines Dorfes kam dabei zur vollen Geltung.

Sicher ist meine Erfahrung des Dorflebens kein Einzelfall. Die Dörfer in den ersten Jahren der Ansiedlung waren gezielt auf diese Funktion als sozialer Organismus ausgerichtet worden, wie weiter unten noch deutlich werden wird. Es muss aber wohl allgemein festgestellt werden, dass dies Vergangenheit ist, wenn man so will, ein verlorenes Paradies.

Das Dorf gehört zu den ältesten Formen menschlichen Zusammenlebens. Mit ein wenig Respekt könnte man auch die früheren Grashütten der Indianer als Dorf bezeichnen.

Die Dorfformen waren und sind sehr unterschiedlich. Sie werden durch sehr verschiedene Umstände bestimmt, zum Beispiel davon, wie sie entstanden und gewachsen sind, von den geographischen Gegebenheiten oder von der politischen Situation her. Vor allem aber spielt auch die

Tradition eine bedeutende Rolle. Man weiß eben, wie ein Dorf sein muss, und so wird es angelegt.

Der Weiler umfasst nur ein paar Hütten. Es gibt den Rundling mit einem Marktplatz im Zentrum, es gibt das Haufendorf, das meist sehr langsam und ungeordnet gewachsen ist. Langgestreckte Dörfer liegen in Tälern, deren Form sie sich angepasst haben.

Im Flachland des Nordens entstanden die Reihendörfer als Waldhufen- oder Marschhufendörfer. Die als Hufen bezeichneten Ackerflächen in einer bestimmten Größe (die Hufen waren auch das Flächenmaß) lagen hinter den in einer Reihe liegenden Höfen, wobei die Hufen dann an den Deich oder an einen Waldstreifen reichen konnten, was gleichzeitig auch zur Aufsicht, zum Beispiel der des Deiches, verpflichtete. Diese Dorfform war besonders auch in den Niederlanden, der Urheimat der Russlandmennoniten, bekannt, wobei die zu beaufsichtigenden Kanäle oft auch die Richtung und Form des Dorfes bestimmten.

Einen besonderen Charakter erhielt das Dorf überall dort, wo es durch Kolonisation entstand. Hier wuchs die Ortschaft nicht organisch über lange Zeiträume, wie das bei vielen Dorfformen in alten Siedlungsgebieten der Fall war. Bei der Kolonisation musste geplant und ausgeführt werden. Das war zum Beispiel in Ostelbien der Fall, wohin sich die westliche

Kultur langsam durch Besiedlung in das slawische Gebiet vorschob.

(4)

Hier, besonders im nördlichen Tiefland, wurde das Straßendorf, einreihig oder zweireihig, die beliebteste Form. Es wurde gern schnurgerade angelegt, was dem Ordnungssinn entsprach. (Noch heute kann man es in

Filadelfia schlecht vertragen, wenn eine Straße schräg verläuft, wie etwa die beim

Lehrerseminar, die ihre Richtung einmal durch die Lage des ersten Flughafens erhielt). Die einzelnen Höfe lagen in den Straßendörfern verhältnismäßig dicht beieinander, was dem Gemeinschaftssinn und dem Sicherheitsgefühl einer Siedlungsgruppe entgegenkam. Hinter den Höfen lagen die Ackerfluren.

Das Dorf in seiner Struktur forderte auch zur Selbstverwaltung heraus. Es bildete eine kleine soziale Einheit. Die Angelegenheiten des Dorfes, ob Schul- oder Kirchenbau, ob Instandhaltung der Straße, die gerechte Zuteilung von Hufen, die Regelung des Gebrauchs der Gemeindeweide, der Allmende, der Unterhalt von Deichen oder Kanälen bis hin zur Anstellung des Lehrers und des Hirten mussten von den Bauern selbst geregelt werden. Einem gewählten Dorfschulzen, meist mit einigen Schöffen, wurde diese Verantwortung übergeben. Ihm stand sehr oft auch die niedere Gerichtsbarkeit zu, d.h. er hatte Streitfragen im Dorf zu regeln.

So wurde das Dorf auch zur Urform politischer Verwaltung und Verantwortung. Im Dorf, das kann man vorwegnehmen, lag auch der Keim dafür, dass die nach Osten geflüchteten

Täufer-Mennoniten sich selbst in die politische Verantwortung begaben. Das war schon in Preußen der Fall. Sie widersprachen damit einem immer noch hoch gehaltenen täuferischen Glaubensgrundsatz, nämlich unpolitisch zu sein, ohne es richtig wahrzunehmen. Im Dorf übernahmen die Mennoniten, jedenfalls wenn sie in einer beachtlichen Mehrheit waren, alle Verantwortung des sozialen, kulturellen und politischen Lebens, wenn auch in stark verjüngtem Maßstab.

(5)

3. Das Dorf und die mennonitische Glaubensgemeinschaft

Das Dorf als Siedlungsgemeinschaft hat sich im Lauf der Jahrhunderte aufs engste mit der Glaubensauffassung und Lebensführung der nach Osten gewanderten Mennoniten verbunden. Das geschah nicht schlagartig oder als ein bewusster Teil des Glaubensbekenntnisses. Es entwickelte sich langsam aus einem Bedürfnis heraus, das allerdings voll der Glaubensauffassung entsprach. Die Gläubigen wollten in einer meist fremden Umwelt, die zusätzlich auch als „Welt" im biblischen Sinn empfunden wurde, auch räumlich beisammen sein, ihr Leben in ihrem Sinn gemeinsam gestalten.

E. K. Francis schildert den Werdegang so: „Die

Wanderungen der Mennoniten geben ihr Suchen nach Ländern, wo es noch Toleranz gab, wieder: Holland, Polen, Russland, die Neue Welt. Immer waren Opfer damit verbunden. Das Zurückziehen von der Welt, oder, was dasselbe ist, von einer totalen Gesellschaft, war immer zugleich Mittel, Reibungen zu vermeiden und täuferische Lebensweise unverfälscht zu erhalten. Je vollständiger dies geschah, umso besser wurde beides gewährleistet. Das ist auch der Grund dafür, dass die Kolonisation von vielen… als die willkommene Lösung (für ein Leben der Glaubensgemeinde im Diesseits) angesehen wurde. Als die Mennoniten von Holland nach Polen zogen, wurde ihnen nicht nur Lebensunterhalt und religiöse Toleranz zugesichert, sondern in vielen Fällen auch die Möglichkeit geboten, geschlossene Siedlungen zu gründen. Die Selbstgenügsamkeit des Dorflebens zu jener Zeit wie auch die völkisch-kulturelle wie sprachliche

Absonderung von den meisten Nachbarn erlaubten ein hohes Maß an Isolation. Doch wurden die

Absonderung und Isolation in Preußen nie so vollständig durchgeführt wie später in Russland und in der Neuen Welt. . ."

(6)

Das, was in Polen und Preußen beinah instinktiv angestrebt wurde, nämlich die geographische Isolation, wurde dann in Russland unter dem Kolonialgesetz der Zaren als ein Geschenk des Himmels empfunden. Die

Absonderung von der Welt im Dorf war verordnet und durch Gesetz abgesegnet. In einem Dorf und dann auch in der

Kolonie durften nach dem Kolonialgesetz nur Mennoniten siedeln, wie in andern Kolonien nur Katholiken oder nur Lutheraner. Dadurch wollte die russische Regierung möglichst Reibungen und Streit vermeiden, und sie kam damit dem Bedürfnis der Mennoniten voll entgegen.

Die Lebens- und Glaubensgemeinschaft, von der Zusammensetzung der Mitglieder her nun deckungsgleich, wuchs hier zu einer Einheit zusammen. Das Verständnis von der apostolischen

Gemeinde, deren Substanz durch Kontrolle über Aufnahme und Ausschluss am besten erhalten werden kann, fand im mennonitischen Dorf seine sichtbare, überschaubare und kontrollierbare Form. Alle kannten alle, man konnte einander helfen, beistehen und im gesellschaftlichen und geistlichen Sinn auch wahrnehmen.

Kirche und Schule, die beiden Garanten für die Pflege des Glaubenslebens nach der jeweils geltenden Auffassung der reinen Lehre waren im Dorf und wurden von der Dorfgemeinschaft in ihrem Sinn unterhalten. Die Schule galt dabei als die Sicherung des Nachwuchses für die

Gemeinde. Der Kampf der konservativen Mennoniten in Kanada um die Schule in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ist ein Beleg dafür.

Diese Entwicklung trug aber den Keim dafür in sich, den Charakter der Glaubensgemeinde zu verändern, wie oben angedeutet. Es war nicht zu vermeiden, dass die Dorfgemeinschaft mit der Zeit nicht mehr das repräsentierte, was eine

Gemeinde ohne Flecken und Runzeln, wie von den Täufern konzipiert, darstellen sollte. Alle erwachsenen Bewohner des Dorfes waren spätestens bis 1860, als die Brüdergemeinde entstand, auch getaufte Glieder der

Gemeinde. Doch die Dorfgemeinschaft, die zugleich auch die

Gemeinde repräsentieren sollte, war eine Gesellschaft geworden, die nun „Heilige und Sünder" mit einschließen musste, wie Francis es formuliert. „Die

Bruderschaft hatte sich in das verwandelt, was sie früher als Kirche bezeichnete, in die Kirchengemeinde der mennonitischen

Kolonie, deren Namen sie nun auch meist trug:

Bergthaler, Chortitzer, Halbstädter

Gemeinde und viele mehr," schreibt er.

(7)

Diese Situation wurde häufig diskutiert, beschrieben und kritisiert, und manche Veränderung hat stattgefunden. Dennoch hatte sich das Dorf als Inbegriff für das mennonitische Gemeinschaftsleben so stark mit der mennonitischen Glaubensgemeinde verzahnt, dass es schwierig wurde, beides voneinander zu trennen. Immer wieder setzte sich bei neuen Siedlungsunternehmen diese Siedlungsform durch, immer wieder sah man in ihr auch einen Garant für ein gesundes Mennonitentum nach der jeweiligen Auffassung.

Allerdings schloss Mennonitentum nun mehr ein als nur die Glaubensauffassung. Von außen her, das heißt von den Menschen der sie umgebenden Umwelt, wurden die Mennoniten als Mitglieder einer Deutsch sprechenden, ethnisch einheitlichen Siedlergruppe angesehen, und so sahen sich die Mennoniten dann oft auch selbst. Das wird im Folgenden deutlich werden.

4. Zur Geschichte des mennonitischen Dorfes

In gewissem Sinn war das mennonitische Dorf schon vor dem mennonitischen Glauben da. So jedenfalls versucht es Adolf Ehrt in seiner Beschreibung des russländischen Mennonitentums nachzuweisen. Der genuine Charakter dieser Menschen, ihre sprichwörtliche Tüchtigkeit und ihr Organisationstalent, wurzele nicht in ihrem Glauben, wie oft und gern angenommen, sondern in ihrer Herkunft. Auch der typische gemeinschaftsbildende Dorfcharakter sei darauf zurückzuführen.

In

Flandern und in andern Teilen der

Niederlande, so stellt er fest, gab es schon im 12. Jahrhundert Dörfer mit einer hochentwickelten Wirtschaft, mit Ackerbau und

Viehzucht. Im Kampf mit der Entwässerung des Bodens entwickelten sie einen wahren wirtschaftlichen Rationalismus, verbunden mit einem ausgeprägten Gemeinschaftssinn. Gerade hier entstanden im 16. Jahrhundert große Mennonitengemeinden. Sie hätten dann, so Ehrt, ihre wirtschaftlichen Fähigkeiten und die Siedlungsform aus dem niederländischen Gebiet mit in das Weichselgebiet gebracht. Die Bedürfnisse des Glaubenslebens verbanden sich hier mit den bereits vorliegenden traditionellen Kenntnissen und Fähigkeiten.

(8)

Im Weichselland war das Dorf als Siedlungsform durchaus nicht selbstverständlich. Viele Bauern siedelten dort in verstreuten Einzelgehöften, so auch viele Mennoniten. Doch Horst Penner weist nach, dass die polnischen Gutsherren den holländischen Einwanderern auf deren Wunsch erlaubten, in geschlossenen Dörfern zu siedeln. Es entstanden die sogenannten Holländerdörfer. Penner nennt Campenau (1584), Markushof (1590) und Altrosengart (1590) im Kleinen Werder.

(9)

Jedenfalls kamen die Mennoniten dann mit einigen Erfahrungen in der Anlage und der Organisation von Dörfern nach Russland.

Das typische mennonitische Straßendorf hat sich dann erst in

Russland in seiner bekannten Form entwickelt. Hier trafen einige Elemente zusammen. Das ebene Land der südrussischen Steppe bot eine gute Voraussetzung für das sauber geordnete Straßendorf. Von der Regierung war das Dorf als kleinste, überschaubare und gut zu verwaltende Landgemeinde verordnet worden, ähnlich wie die Mirskoje, das Dorf für die Russen. Mehrere solcher Dörfer wurden zu einem größeren Verwaltungsbezirk, der

Kolonie oder Wolost, zusammengefasst.

(10)

Über hundert Jahre lebten die Mennoniten in Russland wie selbstverständlich in dieser Dorfform. Sie wussten, wie ein Dorf angelegt, unterhalten und verwaltet werden musste. In immer neue Siedlungsgebiete, den so genannten Tochterkolonien, brachten sie dieses System, und es bewährte sich tadellos. Auch das Gemeindeleben bettete sich immer neu in die neuen Siedlungen ein, und es spielte dabei für diese Dorfform keine große Rolle mehr, welche der nach 1860 bestehen unterschiedlichen Gemeinden dominierend war.

Wie tief sich diese Siedlungsform in die Mentalität der Mennoniten eingraviert hatte, zeigte sich, als 1874 die erste Auswanderung von Russland nach

Kanada zustande kam. Die

Bergthaler, die Russland der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht wegen verlassen hatten und dann in

Manitoba in der Ost- und

Westreserve siedelten, kollidierten hier mit dem geltenden „homesteading". Es war das in Kanada jedem Siedler zugesprochene Recht, auf seinem eigenen Grund und Boden seine Farm anzulegen. Der Siedler fühle sich erst wohl, hieß es, wenn er den Rauch des Nachbarn nicht sehen konnte.

Der Schock der mennonitischen Einwanderer war groß. Sie sollten hier auf das traute Dorf verzichten. Größer noch war der Schock bei den Ältesten der Gemeinden. Wie sollten sie eine

Gemeinde betreuen und wahrnehmen, wenn die einzelnen Farmen weit über das Land verstreut waren?

Herbert Wilhelmy hat diesen Vorgang untersucht, und er stellte fest, dass die mennonitischen Einwanderer eine originelle Lösung fanden. Sechzehn Farmer legten ihre jeweils 160 Acker, die zu einer „Homestead" gehörten, zusammen, und zwar zu einem großen Geviert. Etwa in der Mitte legten sie das Straßendorf Rosengart an, das Wilhelmy als Beispiel anführt. Das Land von vier Farmen war die Allmende, die gemeinsame Viehweide, die andern Farmen wurden so an die Dorfbewohner aufgeteilt, dass alle gleichviel und gleich gutes Land erhielten.

(siehe Karte 1)

Die Gemeindeleitung hatte so eine gute Übersicht über ihre Glieder. Zum Fehlverhalten, das von der

Gemeinde geahndet wurde, gehörte auch, wenn jemand aus der Dorfgemeinschaft ausbrach. Er wurde dann auch aus der Glaubensgemeinde ausgeschlossen. Andererseits konnte ein aus andern Gründen ausgeschlossenes Gemeindeglied durch Meidung von der Dorfgemeinschaft so stark isoliert und unter Druck gesetzt werden, dass es dadurch entweder zum Auszug oder wieder zurück in die

Gemeinde gebracht wurde.

Auf die Dauer ließ sich dieses System in dem freiheitlichen Kanada aber nicht beibehalten. Die unvermeidlichen Auflösungserscheinungen des Dorfes deuteten die Ältesten als Zeichen der Verweltlichung, und sie wurden später mit ein Antrieb für die Auswanderung.

(11)

Bei der Auswanderung nach

Mexiko 1922 kam die Verbindung von Dorf und

Gemeinde noch einmal wieder so recht zur Geltung. Die Dorfgemeinschaften wurden schon in Kanada zusammengesetzt, jeweils 24 bis 28 Wirtschaften, groß genug für einen gesellschaftlichen dörflichen Organismus.

Leonhard Sawatzky schreibt, dass nun die kanadischen Maße mit nach Mexiko genommen wurden. Auf der Grundlage von 160 Ackern, wie eine „Home- Stead" in Kanada, wurden die Wirtschaften eingerichtet und alles im Geviert nach Quadratmeilen angelegt, obwohl in Mexiko Kilometer und Hektar gelten.

So wurde auch in Mexiko das Dorf zur Grundlage des gesellschaftlichen Lebens und auch für die Glaubensgemeinde. Sawatzky weist die bis heute geltende Kraft der Gemeindeverwaltung in diesen Siedlungen nach. Die unveränderliche Siedlungsstruktur sichert auch den konservativen Charakter der Gemeinden ab. Wer heute das Siedlungsgebiet der Mennoniten in Mexiko auf der Karte sieht, ist beeindruckt von der geometrischen Ordnung. Alles verläuft rechtwinklig und möglichst im Sinn der Himmelsrichtungen, und so rechtwinklig scheinen auch die Gemeinden zu bleiben.

(12)(siehe Karte 2)

Nicht weniger ausgeprägt war der Wille, auf dem neuen Siedlungsland wieder Dörfer im Sinn der Erinnerung an Russland anzulegen, als die Auswanderung der konservativen Mennoniten von Kanada nach

Paraguay begann.

Auf der Predigerberatung in Saskatchewan am 17. Januar 1923, bei der es um die Frage der Auswanderung nach

Paraguay ging, wurde nach Punkt 2 des Protokolls beschlossen, „nur in Dörfern anzusiedeln, und zwar mit je 30 Wirtschaften von je 190 Ackern auf jeweils drei Meilen im Quadrat."

(13) Damit sollte dann auch das Bestreben, die alte Gemeindeordnung wieder herzustellen, gesichert werden.

Die Beschlüsse für die Struktur der Dörfer und der ganzen Siedlung wurden in Kanada in völliger Unkenntnis oder jedenfalls in Verkennung der geographischen Situation gemacht. Den Dörfern der

Kolonie Menno wurden dann ab 1927 nach dem paraguayischen Vermessungssystem je eine Quadratlegua zugeteilt, ohne zu berücksichtigen, wie viel für den Ackerbau taugliches Kampland vorhanden war. Da man von Kanada her die Nord-Süd- oder die Ost-West-Richtung als verbindlich sah, ähnlich wie dann auch in Mexiko, kam es zu unglücklichen Dorfanlagen. Wilhelmy untersuchte und beschrieb sie 1936. Am Beispiel des Dorfes

Bergthal wies er nach, wie ungerecht die Verteilung von Ackerboden für die einzelnen Bauern werden konnte, weil die Dorfachse nicht der Achse des Kampes, auf dem das Dorf angelegt wurde, entsprach. Die Dorfachse musste in diesem Fall unbedingt in Nord-Süd-Richtung liegen, während die Kampachse schräg dazu lag.

(14)(siehe Karte 3)

Noch krasser kommt das bei einer Kartenskizze vom Dorf Schöntal von Hendrik Hack zum Ausdruck.

(15)(siehe Karte 4)

Wie stark in der

Kolonie Menno über viele Jahre der Hang zum Dorf blieb, zeigte sich, als das Dorf

Sommerfeld als Zentrum eingerichtet werden sollte. Die Geistlichkeit und wohl auch viele Bürger befürchteten weltliche Einflüsse, gegen die sich ein geschlossenes Dorf immer noch besser wehren konnte als eine relativ offene Stadt. Erst nach großem Widerstand erklärte sich die Mehrheit der Bürger bereit, das nun als

Loma Plata bezeichnete Zentrum in Form einer Stadt einzurichten.

(16)

Die Gründung und Organisation der

Kolonie Fernheim um 1930 verlief nach ähnlichem Muster,

(siehe Karte 5) wenn hier auch einige konservative Elemente wegfielen. Es war hier sogar so, dass einige Beschlüsse gefasst wurden, die dem oben dargestellten Zug, die Gemeindestabilität zu stärken, entgegenzulaufen scheinen. Noch im Flüchtlingslager in Mölln, wo die Dorfschaften für den

Chaco in

Paraguay zusammengestellt wurden, beschloss man, dass weder die Gemeindezugehörigkeit noch die Herkunftssiedlung in Russland noch Familienbande eine Rolle für die Dorfzugehörigkeit spielen durften. Nur Verwandte ersten Grades durften Anspruch auf Zusammenwohnen in einem Dorf erheben. In allen andern Fällen entschied rigoros das Los.

(17)

Die Absicht dabei war, dass eine richtige Siedlungsgemeinschaft entstehen sollte, in der Cliquen nicht allzu starken Einfluss hätten. Bei der Vielfältigkeit der Herkunft aus Russland und auch bei der unterschiedlichen Gemeindezugehörigkeit war das für manche eine harte Maßnahme. Sehr oft kannten sich die neuen Dorfgenossen kaum.

Vielleicht liegt in diesem Beschluss auch eine Wurzel dafür, dass die Gemeinden heute noch um ihre Priorität den Ortschaften gegenüber ringen müssen. Die Dorfgemeinschaften entwickelten sich, wie beabsichtigt, zu einem sehr starken und tragenden gesellschaftlichen Gebilde, das zu einem Teil auch das geistliche Leben mit einschloss, wie eingangs dargestellt wurde. Jedes Dorf wurde sozusagen für sich eine Glaubens- und Schicksalsgemeinschaft.

Andererseits hatten die in so weiter Ferne ohne Kenntnis der Sachlage gefassten Beschlüsse auch fatale Folgen. Die in Mölln zusammengestellten Dorfschaften wurden auf 25 Wirtschaften festgelegt, mit einer zusätzlichen Stelle für die Schule. Das Straßendorf sollte also 13 Hofstellen an jeder Straßenseite haben. Der Grund dafür war plausibel. Eine Dorfgemeinschaft musste stark genug sein, um vor allem eine Schule tragen zu können, und auch für das kulturelle Leben erschien das wichtig.

Doch niemand kannte die Kämpe im

Chaco, die nach Westen von der

Kolonie Menno hin, wo die

Kolonie Fernheim angelegt werden sollte, immer kleiner werden. So kam denn eine Gruppe von 25 Familien oft auf einen sehr kleinen

Kamp, und man musste sich in das Land teilen. Die Hofstellen in dem Straßendorf konnten deshalb manchmal nicht mehr als 70 Meter breit werden. Von den 40 Hektar, die jedem Siedler laut Landvertrag zustanden, waren meist nur fünf Hektar oder auch weniger für den Ackerbau brauchbares Kampland.

Das wird an einer Kartenskizze deutlich, die Wilhelmy 1936 von dem Dorf Friedensruh machte. Auch hier sieht man, dass die gerade Dorfstraße nicht der Kampform entspricht. Wilhelmy wollte aber vor allem nachweisen, dass der

Kamp viel zu dicht besetzt war. (Die auf der

Karte eingekreisten Hofstellen gehören Bauern, die nach Ostparaguay abwandern wollten).

(18)

Nun war anfangs bei den oft spärlich einsetzenden Regen und den langsamen Ochsen auch nicht viel mehr zu bearbeiten als die wenigen Hektar Kampland. Doch sehr bald machte sich die Überbesetzung der Kämpe bemerkbar. Auch lagen die Dörfer meist viel zu nahe beieinander, was die

Viehzucht, die auf die offene Weide angewiesen war, stark behinderte. Bestes Beispiel dafür sind die Dörfer Friedensruh, Schönwiese und Schönbrunn, die sehr dicht beieinander liegen.

Die Abwanderung der Friesländer schaffte dann eine Lösung, obwohl damals bereits auch ein anderer Ausweg erwogen wurde. Das

MCC war bereit, der

Kolonie Fernheim bei der Ausdehnung nach Süden hin zu helfen. Doch dafür waren die Vorbereitungen für die Abwanderung bereits zu weit vorgeschritten. (In unserm Dorf Rosenort blieben 1937 von 28 Familien nur sieben zurück. Fünf kamen aus andern Dörfern hinzu, so dass es dann zwölf waren). Wirtschaftlich waren die Dörfer nun stärker, doch die kulturelle Infrastruktur, wie sie in Mölln geplant worden war, war dabei oft verloren gegangen.

In der Anlage der Dorfstruktur ist man in

Fernheim im Lauf der Jahre flexibler geworden, wie die neuen Dörfer beweisen.

Bei der Gründung der

Kolonie Neuland konnte man sich manche Erfahrungen der ersten Kolonien zunutze machen. Man kannte die Kämpe schon vor der Anlage der Dörfer, und die Größe konnte dem zur Verfügung stehenden Land angepasst werden. Außerdem waren die Kämpe weiter im Süden viel größer als die in

Fernheim.

In der Zusammensetzung der Dorfgemeinschaften ließ man den Siedlern freie Hand. So fanden sich Dorfschaften aus Russland hier wieder zusammen. Es entstanden auch reine Brüdergemeindedörfer und ein

Frauendorf. In Chortitza entstand zu Beginn der Ansiedlung sogar eine konservative

Mennonitengemeinde, die sich dann aber auflöste. Ob sich diese Dorfbesetzung schlechter ausgewirkt hat als die vorgeschriebene in

Fernheim, ist mir nicht bekannt.

Die mennonitischen Einwanderer in

Brasilien, die dort 1930 die

Kolonie Witmarsum anlegten, waren über die ihnen aufgezwungene Siedlungsstruktur zunächst enttäuscht. Nach dem Verfahren der Hanseatischen Kolonisationsgesellschaft erhielt jeder Siedler seine

Kolonie, wie man es nannte, zugeteilt. Das waren Grundstücke nach vorgeschriebener Größe, die dem Lauf eines Flusses folgten, in Witmarsum dem Alto Rio Krauel. Das schmale Tal verursachte, dass die Höfe ziemlich weit auseinander angelegt werden mussten. Für das Gemeinschaftsleben war die auf 17 Kilometer ausgedehnte Siedlung bei den fehlenden Verkehrsmitteln ein großes Hindernis. Auf dem

Stoltz-Plateau war es ähnlich.

(19)

Manche führten die große Uneinigkeit in der Siedlung, die schließlich die Auflösung nach sich zog, zum Teil auf diese Siedlungsstruktur zurück. Als dann die neuen Siedlungen

Colonia Nova in Rio Grande do Sul und

Witmarsum in Paraná gegründet wurden, nutzte man die geographischen Möglichkeiten, um wieder Dörfer anzulegen, wie man sie von Russland her kannte. Näher beieinander liegende Höfe sollten die Dorfgemeinschaft fördern.

Doch diese Siedlungsform entsprach den Erwartungen nicht lange. Die notwendigerweise immer stärker werdende Zentralisierung der Siedlung mit Ausrichtung auf ein Zentrum ließ die Dorfgemeinschaften sehr bald zur Bedeutungslosigkeit verkümmern. Wirtschaft, Kirchen und Schule, die wichtigsten Funktionen des Gemeinschaftslebens also, lagen im Zentrum der Kolonie, und die immer stärker werdende Mechanisierung und die Mobilität durch Autos kam dieser Entwicklung entgegen.(20)

5. Auflösungserscheinungen

Die obigen Ausführungen sind weitgehend Geschichte. Die Gründe für die starke Veränderung der Siedlungsstruktur im Lauf der Jahrzehnte sollen hier nur aufgezählt werden.

Die Hauptursache liegt in

Paraguay wie in Brasilien in der immer stärker werdenden Zentralisierung des öffentlichen Lebens, ein Vorgang, der von der ganzen Gemeinschaft als notwendig angesehen und sehr stark gefördert wurde. Nicht nur das wirtschaftliche und kulturelle Leben drängte auf immer stärkere Ausrichtung auf einen tragenden Mittelpunkt, sondern auch das geistliche. Alle sozialen, kulturellen und kirchlichen Einrichtungen brauchten diese Zentralisierung, durch die sich größere Investitionen rechtfertigten. Auch Handwerk und Gewerbe fanden im Zentrum die besseren Bedingungen vor. Verlierer dabei waren die Dörfer, die dadurch viel an gemeinschaftsbildender Qualität einbüßten.

Die Zentralisierung war in erster Linie ein Trend zur Rationalisierung und zur Hebung der Qualität der Einrichtungen. Eine zentralisierte Schule bietet mehr Möglichkeiten als eine kleine Dorfschule. Doch die Ursache lag nicht nur dort. Auch die Dorfgemeinschaften in sich wurden kleiner und damit schwächer, wie bereits deutlich geworden ist.

Über die notwendige Größe einer Dorfgemeinschaft für einen gesellschaftlichen Organismus hatte man sich in Mölln die richtigen Vorstellungen gemacht. Die Wirklichkeit zeigte, dass das Dorf unter den Gegebenheiten im

Chaco nicht lebensfähig war. In Rosenort zum Beispiel war jenes oben als romantische Erinnerung beschriebene Dorfmilieu nach der Abwanderung der Friesländer verschwunden, obwohl das Dorf wirtschaftlich nun stärker war und bestehen konnte.

Ein anderer sehr wesentlicher Faktor für diesen Wandel war auch die Veränderung der Familienstruktur. Wenn etwa bis 1945 noch fünfzehn bis zwanzig Familien in einem Dorf eine Schule Jahr für Jahr mit der notwendigen Zahl von Schülern beliefern konnten, dann war das 1980 schon nicht mehr möglich. Damals hatte ein Ehepaar acht bis zehn Kinder, heute gelten Familien mit drei Kindern als kinderreich. So wurde zum Beispiel die Zentralisierung der Schulen unumgänglich, wodurch dem Dorf dann wieder ein wertvolles

Kultur– und Gemeinschaftselement entzogen wurde.

Tröstlich ist, dass bei allem Wandel der gesellschaftlichen Strukturen alte verloren gegangene Werte meist durch neue, vielleicht nicht weniger bedeutende, ersetzt werden können.

Literaturverzeichnis

- Ebert, W.: Ländliche Siedlungsformen im deutschen Osten, Leipzig, 1936

- Ehrt, Adolf: Das Mennonitentum in Russland von seiner Einwanderung bis zur Gegenwart, Berlin, 1932

- Hack, Hendrik.: Die Kolonisation der Mennoniten im paraguayischen Chaco, Amsterdam, 1961

- Hershberger, Guy F.: Das Täufertum – Erbe und Verpflichtung, Stuttgart, 1963 (hier: Francis, E. K.: Täufertum und Kolonisation).

- Klassen, Peter P.: Die Mennoniten in Paraguay – Band 1, 2. Aufl., Bolanden – Weierhof, 2001 Klassen, Peter P.: Die russlanddeutschen Mennoniten in Brasilien – Band 1, Bolanden – Weierhof, 1995

- Klassen, Peter P.: Die russlanddeutschen Mennoniten in Brasilien – Band 2, Bolanden – Weierhof, 1998

- Penner, Horst: Die ost- und westpreußischen Mennoniten, Karlsruhe, 1978

- Sawatzky, Harry Leonhard: Sie suchten eine Heimat, Marburg, 1986

- Senn, Fritz: Das Dorf im Abendgrauen, Winnipeg, 1974

- Schmieder, O. und Wilhelmy, H.: Deutsche Ackerbausiedlungen im südamerikanischen Grasland, Pampa und Gran Chaco, Leipzig, 1938

Fussnoten:

| |

| Senn, 1974, 9 |

| „Ach, mein Taschentuch" |

| Ebert, 1936, 21f |

| Penner, 1978, 106 |

| Francis in Hershberger, 1963, 263 |

| Francis in Hershberger, 1936, 264 |

| Ehrt, 1932, 16 |

| Penner, 1978, 140 |

| Ehrt, 1932, 36 |

| Schmieder,Wilhelmy, 1938, 89 |

| Sawatzky, 1986,74ff |

| Klassen, 2002, 250 |

| Schmieder, Wilhelmy, 1938, 96 |

| Hack, 1961, 68 |

| Hack, 1961, 74 |

| Klassen, 2001, 253 |

| Schmieder, Wilhelmy, 1938, 123 |

| Klassen, 1995, 107ff |

| Klassen, 1998, 57 |

Ökologische Aspekte in der Entwicklung der Mennonitenkolonien im Chaco

Wilfried Giesbrecht

1. Einführung

Der Umweltforscher Meyer-Abich schreibt folgendes: „Wirklich betroffen sind wir von der Umweltzerstörung nur dort, wo sie schneller voranschreitet als die gleichzeitige Degeneration unserer Wahrnehmungsfähigkeit im Nahbereich".

Diese Aussage bedeutet, dass wir nicht gezwungenermaßen von den Veränderungen in der Umwelt betroffen sein müssen. Manche Veränderungen, verursacht durch menschliches Einwirken, schreiten langsam genug voran, so dass wir uns an diese gewöhnen, bevor wir sie als solche wahrnehmen. Einige Bäume werden gefällt, aber andere bleiben noch stehen; ein

Kamp wird vom Strauch überwuchert; ein Wasserkamp wird schon seit einigen Jahren nicht mehr überflutet; jeden Tag hängen ein paar Plastiktüten mehr im Gebüsch usw. Diese Veränderungen betreffen oftmals nur kleine Flächen oder der Vorgang vollzieht sich so langsam, dass wir ihn kaum richtig bemerken und uns daher von den Veränderungen in unserer Umwelt auch nicht wirklich betroffen fühlen.

Klar, wenn eine großflächige Rodung gemacht wird, nimmt ein jeder die Veränderung wahr und manche reagieren betroffen darauf, aber das ist an dieser Stelle nicht unser Thema. Das Thema „Wald roden" und die gesetzlichen Bestimmungen dazu werden in diesem Jahrbuch separat behandelt. In den folgenden Ausführungen will ich einige andere Aspekte in der Entwicklung der

Mennonitenkolonien im zentralen

Chaco betrachten und ihre Auswirkungen auf die Umwelt ansprechen.

Der paraguayische

Chaco ist eine Ebene von etwa 260.000 km

2, d.h. er nimmt ca. 60% der Landesfläche Paraguays ein, aber nur etwas mehr als 130.000 Einwohner, also rund 2% der Landesbevölkerung. Das aride Klima ist zum Teil der Grund dieser dünnen Besiedlung, denn die Temperaturen steigen im Sommer bis auf 47°C, wogegen sie im Winter manchmal bis um die 0°C reichen, was jährlich einige Nachtfröste verursacht. In Bezug auf die Winde können wir sagen, dass die warmen Nordwinde mit etwa 70% Anteil vorherrschend sind und diese auch sturmartige Stärken erreichen können. Abkühlung dagegen bringen die Winde aus südlicher Richtung.

Im feuchteren Ostteil des

Chaco fallen bis zu 1200 mm Regen im Jahr, während die jährliche Niederschlagsmenge im trockenen Nordwesten selten mehr als 400 – 500 mm beträgt. Bedingt durch die unterschiedlichen Regenfälle und teilweise auch durch die Bodenbeschaffenheit, wobei diese beiden Faktoren gleichzeitig unterschiedliche Vegetationsformen hervorbringen, unterscheidet man zwischen dem oberen

Chaco und dem niederen

Chaco, die durch eine Übergangszone voneinander getrennt sind.

Der niedere

Chaco bedeckt 47% der Fläche des paraguayischen

Chaco und seine typische Vegetation bilden die ausgedehnten Palmsavannen, unterbrochen von Quebracho-

(Shinopsis balansae) und Algarrobowäldern

(Prosopis sp.). Die Vegetation entlang der Flussläufe besteht aus Galeriewäldern. In den tieferen Zonen der Palmsavannen breiten sich Sümpfe und andere Feuchtgebiete aus.

40% Flächenanteil hat der obere

Chaco, der hauptsächlich aus dornigen Trockenwäldern besteht. Auf dem lehmigen Boden wachsen Baumarten wie Palo Santo

(Bulnesia sarmientoi), gelber Quebracho

(Aspidosperma quebracho blanco), Flaschenbaum

(Ceiba insignis), Labón oder Palo Cruz

(Tabebuia nodosa), Kandelaberkaktus

(Stetsonia coryne) etc. Die am weitesten verbreitete Art ist das Rotholz

(Ruprechtia triflora), das im feuchteren Ostteil zu einem richtigen Baum wächst, während es im trockenen Westen eher ein strauchartiges Gebüsch bildet. In den unteren Schichten des Chacobusches wachsen viele Arten von Kakteen und Bromelien.

Den Trockenwald durchziehen alte, versandete Flussläufe, die sogenannten Bittergraskämpe. Diese Kämpe entstanden vor ca. 3000 Jahren durch Ablagerungen, die vom Pilcomayofluss aus den Anden angeschwemmt wurden. Obwohl es auf den ersten Blick so aussieht, als würde diese Landschaft nur wenige Pflanzenarten aufweisen, sind doch 198 verschiedene Arten als ihr zugehörig identifiziert worden. Vorrangig jedoch besteht die untere Schicht aus

Bittergras und der weitläufige Baumbestand setzt sich größtenteils aus rotem Quebracho

(Schinopsis heterofila), Unrunde’i

(Astronium fraxinifolium), Paratodo

(Tabebuia caraiba) und Jacarandá

(Jacaranda mimosifolia) zusammen.

Im Nordwesten des paraguayischen

Chaco befinden sich die Sanddünen, die nur von einer spärlichen Vegetation bedeckt sind und deren Ausdehnung 4% der Chacofläche beträgt. Dieses Gebiet entstand durch die Einwirkung von Sedimenten, die aus der Zone des Parapitíflusses stammen.

Die restlichen 9% des Chacogebietes bilden die Übergangszone zwischen niederem und oberem

Chaco. Diese Landschaft ist eher eine Mischung aus verschiedenen Vegetationsformen, wobei die

Salzlagunen und Gebiete mit stark salzhaltigen Böden besonders typisch für diese Zone sind. Die Pflanzen hier sind allgemein salztolerante Arten, von denen der Nadelalgarrobo oder Viñal

(Prosopis ruscifolia) wohl als die typischste bezeichnet werden kann.

Als Beispiel dafür, wie sich die natürliche Umwelt auch fast ohne den Einfluss des Menschen oder durch Eingriffe außerhalb des betroffenen Gebietes verändern kann, will ich hier kurz auf das Gebiet des Pilcomayoflusses eingehen. Bis 1940 füllte der Pilcomayo das Sumpfgebiet „Estero Patiño" im niederen

Chaco regelmäßig und von da aus gelangte das Wasser über die Flüsse Confuso, Siete Puntas und unterer Pilcomayo bis in den Paraguayfluss. Durch die Ablagerung der riesigen Sedimentmengen aus Bolivien ist der Pilcomayo nach und nach versandet, so dass sein Wasserlauf zwischen den Jahren 1944 und 2000 um 250 km zurückgegangen ist. Allein im Jahr 1984 verkürzte sich dieser Fluss um 45 km. Die Folge ist, dass weite Landstriche, die früher einmal jährlich überschwemmt wurden und offene Naturweiden bildeten, heute diesen Wasserzufluss nicht mehr erhalten und daher mit Algarrobobusch zuwachsen. Die Art und Weise, in der

Viehzucht in diesem Gebiet betrieben wird, verändert sich dadurch grundsätzlich.

3. Geschichte der wirtschaftlichen Landnutzung

Laut Studien werden die Möglichkeiten der Landnutzung im paraguayischen

Chaco folgendermaßen festgelegt: 7% der Gesamtfläche sind relativ gut für den Ackerbau geeignet, während 43% nur beschränkt für diesen Zweck nutzbar sind. Fast die Hälfte, 46%, gilt als für extensive

Viehzucht verwendbar und die restlichen 4% ermöglichen keine landwirtschaftliche Produktion

(2). Es sei aber darauf hingewiesen, dass der Wald bei dieser Studie nicht als Potenzial für die Produktion miteinbezogen wurde.

Eine der bedeutendsten politischen Entscheidungen für den

Chaco war die Privatisierung der Ländereien nach dem Dreibundkrieg (1870), eine Regierungsmaßnahme, die nie gesetzlich geregelt worden ist. Dies ist auch der Grund dafür, dass heute kaum noch Regierungsland im

Chaco vorhanden ist. Die negativen Folgen dieser ungeregelten Situation spüren wir immer deutlicher je mehr dieses Gebiet für Siedlungs- und Produktionszwecke ins Visier genommen wird. Wäre das Chacoterritorium in den Händen der Regierung geblieben, so hätte diese die Möglichkeit gehabt, mit einem territorialen Ordnungsplan das Land zweckbestimmend einzuteilen. Damit stünde dann auch fest, wo die Landreserven für die Indianer, für den

Naturschutz, für die Produktion, für Siedlungen etc. sind, und man hätte nicht dauernd Streitereien über die Nutzung schon gekaufter Ländereien. Die Privatisierung ging jedoch so weit, dass Anfang des 20. Jahrhunderts die Hälfte des paraguayischen

Chaco in der Hand von 79 Eigentümern war, wovon die Firma Carlos Casado alleine 5.600.000 Hektar besaß. Außer für extensive Viehwirtschaft wurde das Land hauptsächlich zur Ausbeutung von Quebrachoholz genutzt. Dieses diente als Rohmaterial zur Tanningewinnung, wofür mehrere Großgrundbesitzer Fabriken entlang des Paraguayflusses aufgebaut hatten. Die Tanninfabrik von Puerto Casado wurde 1996 als letzte ihrer Gattung nach etwa hundert Betriebsjahren stillgelegt.

Im Jahre 1927 kam die erste Gruppe Mennoniten aus Kanada in Puerto Casado an. Diese gründeten etwa 200 km westlich vom Paraguayfluss die

Kolonie Menno und damit begann die mennonitische Besiedlung des zentralen

Chaco. Damals lebten in dem Siedlungsgebiet etwa 500 Indianer der Ethnie Enlhit, mit denen die Siedler schon vorher freundschaftliche Kontakte geknüpft hatten. Etwas später, im Jahr 1930, legten mennonitische Siedler aus Russland die

Kolonie Fernheim an und 1948 wurde die

Kolonie Neuland von mennonitischen Flüchtlingen aus dem 2. Weltkrieg gegründet. Wo immer diese Siedler auch herkamen, ob von der kanadischen Prärie oder den russischen Steppen, sie waren an offene Landschaften und nördliches Klima gewöhnt. Von daher ist es auch verständlich, dass der

Chaco mit seinem dornigen Busch und hartem Klima fremd oder sogar wie ein Schock auf diese Menschen gewirkt hat. Wie den Siedlern damals zumute war, bringt folgender Brief zum Ausdruck, und ich bin der Ansicht, dass viele, wenn nicht sogar die meisten, ähnlich empfunden haben.

Puerto Casado,

Paraguay, den 15. Mai 1927.

Mein lieber Onkel: Wir sind immer auf derselben Stelle, wo wir aus dem Schiff ausstiegen. Haben auch keine Hoffnung weiterzukommen.

Die

Eisenbahn ist nicht zum Siedlungsland hin gebaut. Und wenn wir auch schon auf unser Land gelangen sollten, bleiben können wir dort doch nicht.

Kein gutes Wasser ist zu finden. Der Boden ist hart wie Stein von der brennenden Sonne. Das Land pflügen, wie wir es von Kanada kennen, geht hier gar nicht. Man kann nicht mal mit dem Spaten Land umgraben. Wenn man etwas anfangen will, muss man schon die Spitzhacke nehmen. Wir haben hier in Puerto Casado in der Weise etwas Land bearbeitet, auch etwas gepflanzt, welches auch aufging und dann aber schnell wieder verschwand. Es hat keinen Sinn, etwas zu pflanzen.

Bitte schreibe meinem Bruder in

Manitoba, er soll nur nicht auch noch die Dummheit begehen, dass er sein Land verkauft, um in diesen unfruchtbaren Teil der Welt zu kommen. Besonders für Kinder ist das Klima schwer.

In 5 Monaten sind schon mehr als 50 Personen gestorben. Ich hoffe Euch bald von Angesicht zu sehen. So schnell es geht, fahren wir zurück nach Kanada.

Dein lieber Neffe, A. F. Friesen.

Zu dieser Einstellung gibt David Sawatzky (

Menno) in einem Vortrag folgenden Kommentar:

„Dieser neuen Umwelt etwas abzuringen um zu überleben, war schier unmöglich. Es entwickelte sich bei vielen Siedlern eine feindselige Haltung der Chaconatur gegenüber, die sich bis heute noch erhalten hat, wenn vielleicht heute mehr unbewusst als bewusst. Die Chacoumwelt war immer klarer Sieger, der Mensch der Unterlegene. Der Siedler fühlte sich machtlos. Dieser natürlichen Übermacht konnte man sich erst durch die Präsenz des ersten Bulldozers richtig entgegenstellen. Somit begann eine Epoche, wo der Mensch anfing Sieger über den Chacowald zu werden, dem man nun mit voller Genugtuung anfing zu Leibe zu gehen. Die Anbauflächen konnten nun, wenn auch nur langsam, vergrößert werden. Niemand hatte Bedenken, dass man zuviel roden würde. Begriffe wie

Umweltschutz, ökologisches Gleichgewicht usw. waren fremd. Durch die darauf folgende Mechanisierung der Landwirtschaft und die intensivierte

Viehzucht begann nun eine Epoche, die man den wirtschaftlichen Fortschritt nannte. Der Mensch war seitdem nicht mehr der Unterlegene, sondern der Stärkere".

Während der ersten Jahrzehnte der Ansiedlung im

Chaco, kämpfte man mehr ums Überleben, obwohl es wirtschaftlich ständig aufwärts ging. Für die wirtschaftliche Nutzung kamen hauptsächlich die Bittergraskämpe in Frage, da hier wenig gerodet werden brauchte, wofür man ohnehin nur Handwerkzeug zur Verfügung hatte. Zusätzlich war der sandige Boden leichter zu bearbeiten und für den Ackerbau gut geeignet.

Erst in den fünfziger Jahren kamen die ersten Bulldozer und man konnte bedeutend umfangreichere Rodungen zur Erweiterung der Anbauflächen machen. Anfänglich durfte beispielsweise in

Menno nur ein Hektar pro Wirt gerodet werden, da die Verfügbarkeit der Maschinen einfach nicht weiter reichte. Etwa zur gleichen Zeit wurden auch die ersten Transportwege mit Maschinen gebaut, welches den Transport der Produkte erleichterte und beschleunigte. In den sechziger Jahren wurden auf der Versuchsstation in

Fernheim Versuche zur Verbesserung der Landwirtschaft durchgeführt. Unter der Anleitung von Agronom Robert Unruh erzielte man bessere Resultate in der Landwirtschaft und es wurde auch der erste Büffelgrassamen aus Nordamerika importiert. Ab etwa 1970 wurde die Landwirtschaft weitgehend mechanisiert. Auch wurden immer größere Flächen für Rinderweide gerodet, wobei die

Viehzucht durch angepflanzte Weide (Büffelgras und andere Sorten) großen Aufschwung erlebte. Heute ist der Ackerbau weit zurückgegangen und besteht zum großen Teil im Anbau von Futterpflanzen für die Viehwirtschaft, die im zentralen

Chaco heute den stärksten Wirtschaftszweig darstellt. Verständlicherweise bleibt dieses wirtschaftliche Wachstum in den mennonitischen Kolonien im zentralen

Chaco nicht ohne Folgen. Die Folgen sind sowohl negativer wie positiver Art und betreffen den ökonomischen, sozialen und ökologischen Bereich.

4. Wirtschaftlicher und sozialer Einfluss der Chacokolonien

Obwohl wirtschaftlicher und sozialer Einfluss der Chacokolonien nicht Hauptgegenstand dieser Ausführungen sind, so sind sie andererseits auch nicht von den ökologischen Auswirkungen zu trennen. Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt stehen im Zusammenhang und von daher will ich hier auch kurz auf die ersten beiden eingehen, bevor der ökologische Aspekt näher betrachtet wird.

Der wirtschaftliche Fortschritt im zentralen

Chaco bringt wie überall auf der Welt eine bessere Lebensqualität oder zumindest einen höheren Lebensstandard mit sich. Der wirtschaftliche Fortschritt schafft Arbeitsplätze, ermöglicht Verbesserungen im Erziehungs- und Gesundheitswesen sowie den Ausbau der Infrastruktur u.a.m. Der wirtschaftliche Fortschritt hat auch bewirkt, dass viele Chacobewohner in das Gebiet der Chacokolonien gewandert sind und dass auch ausländische Investoren ihr Land möglichst in der Nähe dieser Kolonien kaufen. Heute leben im zentralen

Chaco ungefähr 30.000 Personen unterschiedlicher Herkunft, die mehr oder weniger mit dem Wirtschaftssystem der

Mennonitenkolonien verbunden sind. Soziale Schwierigkeiten bis hin zur Kriminalität bleiben da nicht aus und alltägliche Dinge wie Abfallentsorgung und

Wasserversorgung sind immer schwieriger zu bewältigen.

Zweifellos ist unser gut ausgebautes Wegenetz einer der Faktoren der einen starken Einfluss ausübt und das in allen drei Bereichen, d. h. Natur, Wirtschaft und Gesellschaft. In einer flachen Landschaft wie dem

Chaco kann ein Weg, auch wenn er nur 30 cm hoch aufgeschüttet wird, wie eine Abdämmung wirken. Dadurch wird der natürliche Wasserlauf in einer Niederung gestaut, was zu

Überschwemmung der Felder und Weiden führen kann oder die Ursache der Bodenversalzung ist. Auch wenn noch Brücken gebaut werden, ändert sich der natürliche Wasserdurchlauf, weil dabei meist ein breiter, flacher Strom auf wenige Meter eingeengt wird, was an und für sich schon zu einem Stau führt. Wirtschaftlich betrachtet erfüllen die Wege eine sehr wichtige Funktion, da sie uns den Zugang zum Markt ermöglichen, andererseits aber auch das Land teurer machen, da mittlerweile auch auswärtige Käufer gemerkt haben, wie wichtig eine gute Zufahrt zum Landgut oder zur Rinderstation ist. Bedingt durch die vielseitige wirtschaftliche Bewegung auf unseren Straßen bleiben auch Gesellschaft und

Kultur nicht von fremden Einflüssen verschont. Die tatsächlichen Auswirkungen unseres Wegnetzes auf den zentralen

Chaco sind umfangreich genug, um dieses Thema separat zu behandeln.

Immerhin kommen 70% aller Milchprodukte des Landes sowie 45% des Rindfleisches mit Exportqualität aus den Chacokolonien, und auch sonst ist der wirtschaftliche Anteil des zentralen

Chaco an der paraguayischen Produktion beachtlich. Heutigen Tages hat das Wirtschafts- und Sozialsystem des

Chaco eine so bedeutende Rolle eingenommen, dass es oft als Lösung für Entwicklungsprobleme wie Landknappheit und Entwaldung dargestellt wird

(3).

5. Auswirkungen der wirtschaftlichen Landnutzung auf die Natur

Unsere natürliche Umwelt muss als ein dynamisches System angesehen werden, in welchem ständig irgendwelche Veränderungsprozesse stattfinden. Nichts in der Natur bleibt, wie es ist, sondern die ganze Natur ist in Bewegung auf der Suche nach ihrem Gleichgewicht. Daher ist der Eingriff des Menschen in dieses System auch meist drastisch und kann verheerende Folgen haben, sofern er unüberlegt und rücksichtslos vorgenommen wird. Ob nun ein Siedler den Wald rodet oder ein Einheimischer einen

Kamp abbrennt, spielt dabei keine Rolle, denn beide suchen durch ihre Tätigkeit ihre Existenz zu sichern. Stärker tritt dabei in Erscheinung, welche Mittel dem Menschen zur Verfügung stehen und wie dicht die Bevölkerung in dem betreffenden Gebiet ist, d.h. wieviele Einwohner sich in einem begrenzten Gebiet ernähren müssen. Bei der Betrachtung eines Satellitenbildes vom

Chaco sieht man sofort, dass im zentralen

Chaco, wo die

Mennonitenkolonien sind, die stärksten Veränderungen stattgefunden haben. Wie schon vorher erwähnt, sollen hier nicht die Rodungen analysiert werden, sondern vielmehr ist es die Absicht auf andere weniger auffallende Aspekte hinzuweisen.

Die Bittergraskämpe bilden wohl die am meisten veränderte Vegetationsformation und gelten als stark gefährdet, da es im zentralen

Chaco anscheinend keinen

Kamp mehr gibt, der groß genug wäre, um ein Muster dieses Landschaftstyps in seiner ursprünglichen Form zu erhalten

(4). Die Bittergraskämpe haben einen für den Ackerbau bevorzugt geeigneten Boden, sind leicht urbar zu machen und von daher besonders beansprucht worden. Heutigen Tages gibt es noch kleinere Kämpe die jedoch häufig mit Kulturgräsern durchsetzt und auch oft weitgehend zugewachsen sind, da sie aus Schutzgründen nicht mehr periodisch abgebrannt werden, was aber zum Erhalt dieser Graslandschaft erforderlich zu sein scheint. Allerdings müssten diesbezüglich zunächst wissenschaftliche Studien durchgeführt werden um festzustellen, ob oder inwieweit kontrolliertes Brennen sinnvoll für die Erhaltung dieses Ökosystems ist. Der Ñandú oder Pampastrauß

(Rhea americana) hat in dieser Landschaft seinen idealen Lebensraum. Eigentlich müsste diese Vogelart durch das Verschwinden der natürlichen Graskämpe in seiner Existenz bedroht oder zur Abwanderung gezwungen sein, was aber nicht stimmt. Vielmehr ist sie im Gebiet der Kolonien heute häufiger anzutreffen als vor 30 bis 40 Jahren, da ihr Lebensraum durch die Schaffung von Weideflächen erweitert wurde, wobei der Ñandú mit den Rinderherden gut zusammenlebt.

Weitgegend verdrängt dagegen sind Säugetiere, die ein größeres Waldgebiet beanspruchen um zu überleben und zudem von Menschen als Schädlinge oder zur Fleischversorgung verfolgt wurden. Zu diesen gehören besonders Jaguar, Puma, Pekari, Riesengürteltier, Ozelot etc., die heute nur noch am äußeren Rand oder außerhalb der Kolonien anzutreffen sind. Der Spießhirsch und der Fuchs haben es in dieser Hinsicht leichter, da sie sich besser an die Veränderungen in der Natur anpassen. Besonders begünstigt ist der Fuchs, der eher als ein Kulturfolger einzustufen ist und kaum noch natürliche Feinde hat. Außerdem findet er auf den Weiden reichlich Nagetiere für seine Ernährung.

Im oberen

Chaco gibt es mehr als 300 Vogelarten, von denen aber nur 25 Arten endemisch sind, d.h. nur im

Chaco vorkommen. Andererseits gibt es etwa 60 Wandervogelarten, die zu gewissen Jahreszeiten hier leben. Da Vögel im

Chaco keine natürlichen Barrieren (z. B. Gebirgsketten) haben, könnten sie sich theoretisch über den ganzen

Chaco verbreiten, was aber nicht der Fall ist, da sie meist an ein bestimmtes Ökosystem als Lebensraum gebunden sind. Dem entsprechend reagieren sie auch empfindlich auf Veränderungen in ihrem natürlichen Lebensraum. Der Eingriff des Menschen in die Natur kann leicht dazu führen, dass Vogelarten aus einem Gebiet verschwinden, aussterben oder dass sich auch neue Arten ansiedeln. Beispielsweise zu erwähnen wären der Uhu oder Ñacurutú

(Buho virginianus), der im zentralen

Chaco relativ selten geworden ist, und die Moschusente

(Caraina moschuata), die stille, von Wald umgebene Gewässer bevorzugt und sich heute weitgehend aus dem Gebiet der Kolonien zurückgezogen hat. Sicher hat die Jagd auf diese Entenart auch dazu beigetragen, dass sie immer weniger vorkommt. Ein anderer im Koloniegebiet selten gewordener Vogel ist der Königsgeier

(Sarcoramphus papa), der aber in fast menschenleeren Gegenden des

Chaco, wie der Zone am Pilcomayofluss oder im Nationalpark Defensores del

Chaco, noch öfter anzutreffen ist. Überhaupt gelten Vögel allgemein als hervorragende Anzeiger für Veränderungen in der Natur. Das Vorhandensein oder Verschwinden von Vogelarten in einem Gebiet gibt Aufschluss über Wandelprozesse in unserer Umwelt, die oft langsam und für uns kaum wahrnehmbar stattfinden.

Der Kuhreiher

(Ardeola ibis) ist heute praktisch bei jeder Rinderherde auf der Weide anzutreffen und wir können sagen, dass er schon fester Bestandteil der

Viehzucht im

Chaco geworden ist. In Wirklichkeit ist der Kuhreiher kein einheimischer Vogel, sondern stammt ursprünglich aus Afrika, wo er den Großwildherden folgt und die von den weidenden Tieren aufgescheuchten Insekten jagt. Von dort wanderte er vor etwa 60 bis 70 Jahren nach Südamerika. Im zentralen

Chaco Paraguays tauchte er vor ca. 25 bis 30 Jahren erstmals in größeren Gruppen auf. Die Frage ist nur, wieso diese Reiherart sich in Südamerika ansiedelt. Unser Klima ist dem von Afrika recht ähnlich, und als erst die Rodungen immer größer wurden, entwickelte sich eine Landschaftsform, die mit den Savannen Afrikas vergleichbar ist. Als Ersatz für die Großwildherden dienen die Rinderherden und damit sind die Bedingungen geschaffen, dass auch der Kuhreiher hier einen Lebensraum vorfindet, der weit genug an seine Anforderungen angepasst ist. Das Auftreten des Kuhreihers im

Chaco verläuft ziemlich parallel mit dem Aufschwung der Viehwirtschaft in den

Mennonitenkolonien während der siebziger Jahre.

Ein weiteres Phänomen, das besonders im östlichen Teil der Chacokolonien in Erscheinung tritt, ist die Versalzung der Lagunen und Böden. Dieses Gebiet befindet sich ohnehin schon in der Übergangszone zwischen oberem und niederem

Chaco, wo die Salzschichten entweder in geringer Bodentiefe liegen oder ganz an die Oberfläche treten. Das Wetterphänomen „El Niño" hat einen starken Einfluss auf das Wetter im

Chaco. Dieses trat deutlich in den niederschlagsreichen Jahren 1983, 1992 und 1997 in Erscheinung. An dieser Stelle sind besonders die Jahre 1983/84 zu erwähnen, wo die Regenmengen weit über dem Durchschnitt lagen. Hier wirkten verschiedene Umstände wie abgedämmte Lagunen, viel Regen, kahle Böden in salzgefährdeten Gegenden etc. zusammen, wodurch dann ein großer Teil der Lagunen im östlichen Koloniegebiet, entlang des Riacho Yacaré Sur, versalzte. Obwohl es schon immer

Salzlagunen gegeben hatte, erweiterte sich die Fläche derselben beträchtlich im Zeitraum von ein paar Jahren. Damit war aber andererseits auch der Lebensraum für eine neue Vogelart geschaffen, den Flamingo

(Phoenicopterus chilensis). Diese Zugvögel stammen aus Chile und ich habe sie im

Chaco erstmals im September 1990 gesehen. Anfänglich machten die Flamingos im zentralen

Chaco nur einen Halt von drei Monaten im Jahr auf ihrer Reise, heute jedoch scheint eine größere Population das ganze Jahr hindurch die östlichen

Salzlagunen zu bewohnen. Auch der Coscoroba-Schwan

(Coscoroba coscoroba) ist durch die Versalzung der Lagunen begünstigt worden und daher gegenwärtig häufiger anzutreffen als noch vor 20 Jahren.

An Hand von diesen Beispielen erkennen wir, dass die Entwicklung der

Mennonitenkolonien einen beachtlichen Einfluss auf die Umwelt ausgeübt hat. Probleme wie Versalzung, Winderosion, Abfallentsorgung, Wassermangel, Staubbelastung usw. werden spürbarer, aber erfreulicherweise wächst auch das Umweltbewusstsein und man ist bestrebt, Wege zur Minderung der negativen Auswirkungen zu finden. Die positiven Folgen sollen nicht unbeachtet bleiben, denn der zentrale

Chaco ernährt heute viele tausend Personen und die angelegten Wasserreserven (Tajamares und Zisternen) kommen sowohl den Menschen, wie auch den Rindern und Wildtieren zu Gute.

6. Entwicklung des Umweltschutzes in den Chacokolonien (siehe dazu die Karte mit den Naturschutzgebieten)

Wie in jeder Volksgruppe hat es unter den Mennoniten im zentralen

Chaco von Anfang an Naturliebhaber gegeben, die ein Interesse an der Naturbeobachtung und dem

Naturschutz zeigten. Anfänglich waren es wohl nur einzelne Personen, aber deren gute Spuren sind bis in die Gegenwart klar sichtbar. Als die Wirtschaft im raschen Tempo voranzuschreiten begann, mehrten sich auch die Stimmen die ihre Bedenken diesbezüglich äußerten. Die ersten, die für den

Naturschutz eintraten, kamen aus den Reihen der Lehrer und mit einigen anderen Naturfreunden zusammen bildeten sich die ersten Naturschutzvereine. Der damalige Naturschutzverein in

Menno hat in den sechziger Jahren das paraguayische Jagdgesetz (Código rural N° 1248) ins Deutsche übersetzt, damit möglichst alle Bewohner der Chacokolonien Zugang zu dieser Information hatten. In diesem Gesetz wurde genau festgelegt, wann die Jagdzeit war, welche Tiere gejagt und welche nicht gejagt werden durften, wieviele Tiere von den zur Jagd freigegebenen Arten man schießen durfte, welche Jagdmethoden verboten waren etc. Unter ökologischen Gesichtspunkten betrachtet, war das Gesetz sehr gut ausgearbeitet und ein jeder hatte die Möglichkeit im gesetzlichen Rahmen zu jagen.

Nach 1975 legte man die ersten Schutzgebiete in den Kolonien fest und heute hat jede der drei Chacokolonien ihre eigenen Naturschutzgebiete, deren Handhabung, wenn auch nicht gesetzlich festgelegt, so doch durch interne Vorschriften wirksam geregelt ist. Als Beispiele erwähne ich hier einige Naturschutzgebiete die mehr als 2000 ha Fläche umfassen: Campo Maria (

Menno), Corralón (

Fernheim) und Selva Serena (

Neuland), obwohl es noch mehr kolonieeigene Schutzgebiete gibt, so dass ihre Gesamtfläche nahe bei 40.000 ha liegt. Außerdem sind schon manche private Naturparks oder vielleicht eher naturnahe Parks entstanden, was auf ein zunehmendes Interesse an der Chaconatur hinweist. Hinzu kommt, dass jede

Kolonie eine für den

Naturschutz zuständige Abteilung unterhält und auch über die Beratungsdienste immer größeres Gewicht auf die Verbreitung von nachhaltigen Wirtschaftsmethoden legt.

Weiter kann man feststellen, dass die Lerninhalte in den Schulen zu Themen wie Umwelt,

Naturschutz, umweltschonende Entwicklung, Abfallbeseitigung u.a.m. heutigen Tages mehr betont und auch gründlicher durchgearbeitet werden. Besonders bei den jüngeren Generationen ist ein Umweltbewusstsein vorhanden, das sich mit dem von Jugendlichen in Europa oder Nordamerika durchaus vergleichen lässt. Andererseits ist auch bei den Bauern das Bewusstsein vorhanden dass es notwendig ist, bodenschonend und umweltfreundlich zu produzieren, was zudem von den Beratungsdiensten der Kolonien gezielt gefördert wird. Der Zwiespalt zwischen schnellem Reichtum und nachhaltiger Entwicklung wird aber auch in den

Mennonitenkolonien des zentralen

Chaco bis zu einem gewissen Grad bestehen bleiben.

Seit 1995 besteht die „Fundación para el Desarrollo Sustentable del

Chaco", eine Organisation, die sich mit

Naturschutz und nachhaltiger Entwicklung befasst und die unter Mitwirkung von Mennoniten (ehemaliger Abgeordneter Heinz Ratzlaff sowie David Sawatzky, Peter Dürksen, Eduard Klassen, Jacob Harder, Heinrich Dyck u.a.m.) aus dem zentralen

Chaco ins Leben gerufen wurde. Diese Organisation unterhält internationale Beziehungen und ihr Wirkungskreis bezieht sich auf den

Gran Chaco, was auch den argentinischen, bolivianischen und brasilianischen

Chaco mit einschließt. Weiter sucht die „DeSdel

Chaco" auch Arbeiten im Gebiet der

Mennonitenkolonien durchzuführen. Besonders im Gebiet des Riacho Yacaré Sur sind verschiedene Studien gemacht worden und heute gibt es eine Interessengruppe unter den Bewohnern, die nach neuen Nutzungsmöglichkeiten (z. B. Tourismus) der

Salzlagunen sucht. Weiter erwähne ich Laguna Salada, ein Feuchtgebiet im

Chaco, dass demnächst von der UNESCO als „Ramsar-Gebiet" anerkannt werden soll. Laguna Salada, ein 2500 ha großes Schutzgebiet, wäre damit das erste international anerkannte Feuchtgebiet im

Chaco. Der Eigentümer von Laguna Salada, Herr Peter Dürksen (

Fernheim), ist Mitglied der genannten Organisation und ein geschätzter Mitarbeiter in Sachen

Naturschutz.

7. Nachhaltige Entwicklung: Ansichten über die Zukunft- Auf Dauer sollten wir eine gezielte Dezentralisierung in der Besiedlung des Chaco anstreben, denn irgendwann laufen wir Gefahr den zentralen Chaco zu ersticken. Es ist zudem nicht gut, wenn Menschengruppen aus ihrem ursprünglichen Gebiet abwandern, weil sie dort keine Existenzmöglichkeit haben. Die Siedlungspolitik sollte darin bestehen, die Hilfe zu den Bewohnern zu bringen und nicht zu warten bis Menschen in den zentralen Chaco kommen um Hilfe zu suchen.

- Um die Wasserversorgung im zentralen Chaco langfristig zu sichern, muss ein zusätzliches System eingerichtet werden (z.B. Aquädukt). Dieses Versorgungssystem ist nicht als Ersatz für die schon bestehende Wasserversorgung durch Zisternen und „Tajamares" (künstlich angelegte Teiche), sondern als Ergänzung derselben zu sehen. Die Wasserernte (Sammeln von Regenwasser) gewinnt heute weltweit an Bedeutung und auf diesem Gebiet haben wir Chacobewohner viel Erfahrung, die wir an andere weitergeben können.

- Wir werden mehr in Betracht ziehen müssen, dass Umweltschutz, die Entwicklung neuer Technologien sowie die Differenzierung in der Produktion auch Geld kostet. Wenn wir neue Produktionsalternativen und Einnahmequellen entwickeln wollen, was für die Zukunft notwendig sein wird, ist es erforderlich, schon jetzt mehr in die Forschung zu investieren. Vor allen Dingen brauchen wir mehr Kenntnisse über Boden, Klima, Umwelt, Wasser, Natur etc. damit diese Faktoren als Teil der wirtschaftlichen Entwicklung berücksichtigt werden können.

- Wie hoch ist die „Ladekapazität" des Chaco oder wieviele Einwohner können hier pro Quadratkilometer leben und wieviel Land braucht eine Familie, um den Lebensunterhalt zu sichern? Wir haben weder einen Fluss, der unsere Abwässer wegspült, noch einen großen See, der uns mit Wasser versorgt, und die Produktionsmöglichkeiten sind auch begrenzt. Die Siedlungspolitik sollte dieses unbedingt beachten, denn bei den besonderen Eigenschaften des Chaco kann auch nur eine entsprechende Bevölkerungsdichte gelten, damit das Land nicht „überladen" wird.

- Nur wenn wir die Umwelt als Bestandteil unserer Wirtschaft miteinbeziehen, werden wir eine nachhaltige Entwicklung erreichen. Entwicklung ist mehr als wirtschaftliches Wachstum und G. Altner schreibt dazu Folgendes: „Der christlich-biblische Schöpfungsauftrag des „dominium terrae" kann nicht mit seinem neuzeitlichen Endresultat – nutzt alles Nutzbare – gleichgesetzt werden. Dieser Säkularisierungsprozess muss gleichsam als Ungehorsamsgeschichte gegenüber dem Schöpfungsauftrag gesehen werden, der ebenso ein Solidaritätsauftrag gegenüber der Mitkreatur ist".

- Als gute Mennoniten sollten wir ruhig einmal 3. Mose, Kapitel 25 lesen und darüber nachdenken oder die Worte von Paulus in 1. Timotheus 6, 8: „So ihr Nahrung und Kleidung habt, lasst es euch genügen…" beachten. Eine gesunde Entwicklung ist eng mit Zufriedenheit und Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber verbunden.

Bibliographie

- Grzimeks Tierleben, Band 7. dtv, 1975.

- Kanadische Mennoniten bezwingen eine Wildnis. Martin W. Friesen, 1977.

- Statut vom Menno Umwelt Komitee. 1998.

- Código Rural N° 1248. (Übersetzung 1967).

- Iniciativas Transfronterizas de Conservación en el Chaco Paraguayo. Victor Vera y otros, 2000.

- Documento Base sobre el Sector Pecuario y su impacto ambiental. ENAPRENA, 1995.

- Documento Base sobre el Sector Agrícola y su impacto ambiental. ENAPRENA, 1995.

- Außer der Bibliographie habe ich eigene Beobachtungen und Inhalte aus Gesprächen mit anderen Personen in den Aufsatz eingebaut.

- Dank an die Herren David F. Sawatzky und Levi F. Hiebert für die kritische Durchsicht dieses Aufsatzes.

Fussnoten:

| Geschäftsführer der „Fundación para el Desarrollo Sustentable del Chaco" |

| VERA, u.a., 2000 |

| GRAGSON, 1998 |

| SINASIP, 1995 |

Landnutzung in den mennonitischen Kolonien im Chaco unter dem Blickwinkel der Forst- und Umweltgesetze in Paraguay

Rosali Goerzen

Einführung:

Die Produzenten der mennonitischen Kolonien im zentralen

Chaco befinden sich zur Zeit in einem Anpassungsprozess, in dem die gut bewährten Produktionstechniken mit den Forderungen der in

Paraguay gültigen Forst- und Umweltgesetze abgestimmt werden. Diesem Prozess haftet zum Teil etwas Zwanghaftes an, da die Forderungen in Gesetzesform festgelegt sind. Der Prozess wird auch als „von außen auferlegt" empfunden, weil die Gesetze ohne Mitwirkung der

Chaco-Mennoniten formuliert wurden. Die Gesetze sollten das Bewusstsein für den

Umweltschutz landesweit fördern und auch konkrete Vorbeugungsmaßnahmen für nicht rückgängig zu machende Umweltschäden festlegen. Die Formalisierung der Gesetze führt die Investitionsprojekte in

Paraguay durch verschiedene administrative Phasen, die von den arbeitseifrigen und schaffensfreudigen Mennoniten als „Bremsstufen" aufgefasst werden. Projekte, die das Landschaftsbild verändern und die Bodenoberfläche antasten, und Wegebauprojekte sind am stärksten davon betroffen. Mit weniger Problemen haben die „Urbanisierungsprojekte" zu rechnen, denn in

Paraguay wird weiterhin nach Finanzbedarf der Landbesitzer durch Aufteilung Land parzelliert und besiedelt. So kann z.B. eine Fabrik außerhalb der Stadt in kurzer Zeit, je nach Urbanisierungsdynamik, ein neues Stadtzentrum bilden. Das wichtigste und grundlegendste Gesetz zur Umweltgestaltung und Reglementierung der Landnutzung wurde nämlich nicht genehmigt, das Raumordnungsgesetz (Ordenamiento territorial). Trotzdem wird weiter investiert und gearbeitet, besonders in den mennonitischen Kolonien im

Chaco.

Mit viel Idealismus fordern die staatlichen Forst- und Umweltsekretariate heute umweltschonende Maßnahmen bei jedem Investitions- bzw. Rodungsprojekt. Die Reaktionen der

Chaco-Mennoniten auf diese Forderungen sind sehr verschieden.

Dem wirtschaftlichen Erfolg der mennonitischen Kolonien werden heute oftmals die „Umweltschäden" gegenüber gestellt. Dies geschieht nicht unbedingt öffentlich, aber es wird hin und wieder in Austauschseminaren und Treffpunkten mit staatlichen und privaten Teilnehmern erwähnt und in verschiedenen Berichten auch zu Papier gebracht. In der staatlichen Forstabteilung und im Umweltsekretariat wird behauptet, dass das Modell der mennonitischen Produzenten durch Erweiterung der Weideflächen mit Rodungen des Busches nicht unbegrenzt weitergeführt werden kann. Die Tüchtigkeit, der Fleiß und das Erfolgsdenken der Produzenten wird als zu aggressiv für die fragile Chacoumwelt angesehen.

Andererseits wird die Umsetzung der

chaco-angepassten Bauernschlauheit bewundert, die eine Wasserwirtschaft für Mensch und Tier aufgebaut hat und einen wirtschaftlichen Produktionszyklus aufrecht erhält, der jetzt schon mehr als 70 Jahre anhält.

Die folgenden Ausführungen werden aufzeigen, dass die Mennoniten schon vor der Zeit der Inkraftsetzung der Forst- und Umweltgesetze mit Problemen in diesem Bereich zu tun hatten, und dass sie damit aus eigener Kraft nicht fertig wurden.

A. Die Satellitenbilder – stumme Zeugnisse der 70-jährigen Landnutzung

Das Satellitenbild der mennonitischen Siedlungen im zentralen

Chaco Paraguays zeigt einen großen, hellen Flecken, der sich mit unregelmäßigen Grenzen deutlich vom restlichen Chacobusch abgrenzt.

Dazu folgende Karten:

Satellitenbild des

Gran Chaco von 1993

Luftaufnahme eines Teiles der Kol.

Fernheim von 1968

Die neueren Aufnahmen von 1997, 1999 und 2002 zeigen eine Erweiterung dieses Fleckens. Dieses Bildmaterial zeigt unverblümt die Früchte der mennonitischen Arbeitsamkeit im Laufe der Jahre.

Welche Geschichte beinhaltet bzw. erzählt der große Flecken? Anhand eines zeitlichen Ablaufes soll in den nächsten Seiten eine Sammlung von Daten aneinander gereiht werden, die größtenteils aus der

Kolonie Fernheim stammen und keineswegs alle Einzelheiten zum Thema abdecken werden. Einblicke zum Thema Landnutzung geben die Daten aus Berichten des Mennoblatts, von Informationsblättern, Protokollen, Gesetzen und öffentliche Berichten.

a. Die Landnutzung im Existenzkampf bis zur Konsolidierung der Kolonie (1930 – 1972)

Die

Bildung dieses Fleckens begann beim offenen

Bittergras-Kampland, welches als erstes Nutzungsland für die Siedler eingeteilt wurde. Die Dörfer wurden nach dem Vorbild in Russland zweireihig angelegt. Die Hofstellen wurden durch Los auf die Familien verteilt. Jeder Hof hatte je nach Größe des Kampes ca. 5 ha Ackerland. Das Buschland hielt man vorerst für unbrauchbar. Man lebte in Zelten und übte den Umgang mit wilden Ochsen und wilden Kühen, die man von Casado übernommen hatte. Es herrschte Mangel an Lebensmitteln. Die Kühe gaben die Milch nur nach dem Ansaugen der Kälber ab. Mit einer Tagesproduktion von 1 bis 1,5 lt Milch pro Tag musste eine

Familie sich glücklich schätzen.

Brunnen mussten gegraben werden, um Trinkwasser für Mensch und Vieh zu haben. Die großen und kleinen Bäume und Sträucher wurden mit Handgeräten beseitigt. Der Boden musste traditionsgemäß „pflugrein" gemacht werden. Dörferlandschaften entstanden mit baumfreien Straßen, Höfen, Gärten und Feldern. Den Arbeitseifer kennzeichnete das Motto: „Wir müssen uns den Verhältnissen anpassen und mit den vorhandenen Kulturen vorwärts kommen" (P. Klassen, 50 Jahre

Fernheim). Man sammelte also eigene Grunderfahrungen mit Baumwolle, Erdnüssen, Bohnen, Mandioka, Süßkartoffeln, Mais und Wassermelonen, beobachtete das Chacoklima und die fremde

Chaco-Pflanzenwelt. Aus Dankbarkeit für die Errettung aus Russland „akzeptierte" man die Chacoumwelt mit allen ihren Widerwärtigkeiten. Man wohnte in einem Lande des Friedens, wo man seines Glaubens leben konnte.

1931 wurde im Zentrum der

Kolonie mit dem Bau des Industriewerkes begonnen. Hier wurden folgende Dienstleistungen angeboten: Bauholz sägen mit einer primitiven Kreissäge, später mit einer Gattersäge, Ölpressen der Erdnüsse und Kafir mahlen. Man nutzte die Hölzer der

Chaco-Baumarten wie Paloblanco, Paratodo, Urundey, gelben und roten Quebracho, Algarrobo, Tintbaum. Das gesägte Holz wurde in Form von Brettern, Latten und Balken für den

Brunnen-, Haus-, Möbel- und Wagenbau eingesetzt. Die Kooperative funktionierte als ein Handelskomitee mit einem Konsumladen. Dieses Komitee übernahm die Koordinierung der Heranschaffung der notwendigen Lebensmittel und verwaltete auch das wichtige Kapital der Bauern: Arbeitszeit im gemeinschaftlichen Einsatz zum Aufbau der Kooperative und anderer gemeinschaftlicher Einrichtungen. Anfänglich ging es um das Heranholen der Produkte und Waren von der Endstation, später auch um den Bau von Krankenhaus,

Industriewerk, Kooperative. In den Dörfern wurden in Gemeinschaftsarbeit Zäune gezogen, Straßen gereinigt, Schulhäuser gebaut,